Alfonsa Goicoechea, Radio La Primerísima., 28 de julio 2024

https://radiolaprimerisima.com/general-benjamin-zeledon-el-caballero-que-dignifico-la-patria/

…desde que lancé mi grito de rebelión contra los invasores y contra quienes los trajeron, no pensé más en mi familia, solo pensé en mi causa y mi bandera, porque es deber de todos luchar hasta la muerte por la libertad y la soberanía de su país…

…cada gota de mi sangre derramada en defensa de mi patria y de su libertad, dará vida a cien nicaragüenses que, como yo, protesten a balazos del atropello y la traición de que es actualmente víctima nuestra hermosa, pero infortunada Nicaragua, que ha procreado un Partido Conservador compuesto de traidores.

Carta de despedida del General Benjamín Zeledón a su esposa Esther Ramírez Jerez. Masaya, 3 de octubre de 1912

Desde antes de la existencia de nuestra nacionalidad como ente filosófico y político del Estado, los nicaragüenses llevamos muchos siglos luchando por nuestra dignidad y nuestra soberanía en contra de los imperios español y británico respectivamente. Así lo demuestran, por ejemplo, los actos heroicos del viejo Agateyte, Nicarao y Diriangén y sus comunidades originarias, sin olvidar al genial Güegüense con sus tácticas y recursos poco ortodoxos. Luego nos ha tocado batallar hasta nuestros días en contra de la sangrienta voracidad de Estados Unidos de Norteamérica.

El imperialismo de Estados Unidos

Otra afirmación que reviste contundencia indiscutible es que el interés depredador de las oscuras fuerzas de ocupación estadounidenses se manifestó en Nicaragua desde muchos años antes del primer desembarco de sus milicias filibusteras en territorio nicaragüense en 1855, comandadas por el gélido y sanguinario William Walker, de nefasta recordación en la historia nacional y centroamericana, esta vez estimulados por el contrato de los liberales Máximo Jerez y Francisco Castellón.

El investigador Carlos Quijano escribe en su obra “Ensayo sobre el Imperialismo de los Estados Unidos”:

«La intervención directa de los Estados Unidos en la vida política de Nicaragua data de 1909, pero los planes de dominación son más antiguos. Además de la natural –para una organización capitalista– necesidad de echar mano a las riquezas de la América Central y de convertirla en un mercado de colocación de sus productos y capitales, los Estados Unidos tienen en esta parte de nuestro continente un interés especial por razones de estrategia comercial y militar.

Es toda la cuestión del canal.

El interés norteamericano sobre Nicaragua data desde las últimas décadas del siglo 18:

◙ Al regresar de Francia, Thomas Jefferson presenta ante la Sociedad Filosofal de Filadelfia un estudio sobre las posibles rutas de comunicación interoceánica a través de la América Central, en el que se privilegia la de Nicaragua.

◙ El mensaje del presidente James Monroe ante el Congreso norteamericano en diciembre de 1823 en el que se anuncia la posición hegemónica de Estados Unidos en el continente americano.

◙ Las negociaciones canaleras que concluyen con el convenio Zepeda-Squier (1849).

◙ Las negociaciones de la Compañía Accesoria del Tránsito, propiedad de capitalistas norteamericanos.

◙ El bombardeo, incendio y destrucción de San Juan del Norte por una fragata de guerra de Estados Unidos.

◙ Las invasiones filibusteras de Henry Lawrence Kinney y Joseph Warren Fabens por el Atlántico, y de William Walker y Byron Cole por el Pacífico, constituyen una muestra representativa de los intentos norteamericanos por ejercer un dominio absoluto sobre la estratégica Nicaragua».

Los cómplices del imperialismo yanqui

Sumado al peligro, las injurias y los daños enumerados anteriormente, el otro punto de origen, la otra vertiente de los males nacionales en lo histórico, lo político y lo social es, desde antes de la independencia de la Corona Española, que no fue verdadera, la lucha interoligárquica de las facciones criollas el poder. En el transcurso de los siglos esas camarillas han batallado, han pactado, han desconocido los acuerdos. Apenas al terminar de firmar traicionan de mil formas y, de paso, van destruyendo el país, impidiendo el desarrollo y arrastrando al ciudadano de pies descalzos a las respetivas filas como carne de cañón en la interminable guerra civil, mientras permanece –como dice el poeta conservador Pablo Antonio Cuadra en su conocido poema «Por los caminos van los campesinos»– “el rancho abandonado, la milpa sola, el frijolar quemado. El pájaro volando sobre la espiga muda y el corazón llorando su lágrima desnuda”.

Ambos partidos, Democráticos (liberales, progresistas a su manera) y Legitimistas (de inclinación pro monárquica), ora Timbucos y Calandracas, o bien, Liberales y Conservadores, según el tramo de la historia que transcurra. Ellos también se han reproducido alternándose hasta ahora en su propósito de traer las fuerzas interventoras de Estados Unidos para que destruya a su enemigo y de paso se apropie del país, con todos sus recursos y sus ventajas. Alguien dijo alegremente en 2018: “ya viene el portaviones y a ese nadie lo detiene”.

En el peor de los casos, los políticos y los militares liberales y conservadores (que son los mismos), ganando grados a la carrera entre el humo de la metralla y las órdenes de los clarines, o porque eran amigos del jefe o tenían oscuros y señalados intereses personales, las más de las veces, como el caso de José María Moncada, quien cambió repetidamente de bando cuando sintió que le convenía más estar al otro lado, hasta llegar a ser Presidente de la República cuando sus amos gringos le regalaron el derecho a sentarse en la silla en 1932, cuando amablemente le hicieron el favor de contar los votos depositados en las elecciones que ellos mismos organizaron, las más vergonzosas e indignantes de la historia nicaragüense. Ellos ordenaron reclutar a los hombres que se encontraran, sin importar la edad: de mil en mil van los campesinos a la guerra civil, como dice el mismo poeta Cuadra. Una guerra que no es suya ni entienden por qué ni para qué. Para ellos no había educación ni salud ni nada de otras cosas para aliviar sus vidas desvalidas.

¡Cuánta sangre derramada injustamente! Rubén Darío así lo registra en una crónica sobre el gobierno de Zelaya y su caída, texto publicado en noviembre de 1909 en el diario La Nación:

Al recibir las primeras noticias me temí que de nuevo se hubiese encendido el antiguo antagonismo entre conservadores y liberales, o, peor aún, los odios entre la parte oriental y occidental del país, entre Granada y León. Esta lamentable desunión viene desde tiempos de la Colonia, y ha costado a Nicaragua mucha sangre y muchos perdidos intereses.

Clasismo y racismo como políticas de Estado

Después de firmada la independencia, en la república de ladinos, el poder y los derechos se determinarían conforme la raza, la posesión de propiedades y la medición de los ingresos económicos de cada cual. La calidad de ciudadano, sus derechos y el acceso al poder político estaban directamente vinculadas a los atributos del mestizaje y la propiedad. Ambos conformarían la piedra angular de la estructura social de Nicaragua en el siglo 19, la situación era la misma en el resto del istmo. Así, las fuerzas políticas dominantes en cada país de la región se unían alternadamente para guerrear en contra de las del signo contrario con el objetivo de derrocar al respectivo gobierno.

Fruto Chamorro Pérez, primer Presidente de la República después de superada la denominación de Jefe de Estado en la nueva Constitución que los liberales rechazaron o no reconocieron, había sido muy claro respecto al asunto étnico. Su posición política al respecto resulta curiosa –por decir lo menos– considerando que él es hijo fruto de una relación adúltera con una indígena guatemalteca (muy probablemente tomada a la fuerza por el “señor”), en esos tiempos en los que se daba mucha importancia a la condición de español peninsular y de ser hijo de matrimonio.

Lo relevante durante su período fue la elaboración de la Constitución que puso fin al periodo del directorio, pero jamás entró en vigencia porque estalló una nueva guerra civil entre legitimistas y democráticos. En su mensaje oficial el 22 de enero de 1854, al instalarse la Asamblea Constituyente del Estado de Nicaragua, Chamorro caracterizó la situación del país y de la sociedad nicaragüense: “La heterogeneidad de la raza de que se compone la población del Estado, es un punto que merece llamar también vuestra alta mirada, porque la absoluta igualdad que entre una y otra se ha querido establecer refluye en perjuicio de la bienandanza social”.

O sea, racismo, y el desprecio por el indio, por el desposeído, elevados a la categoría de política y filosofía de Estado durante el gobierno conservador de la época, concepto de vigencia prolongada hasta bien entrado el siglo 20 con dirigentes descendientes del mismo apellido, quienes aún hoy siguen sintiéndose ungidos.

Basta recordar el concepto del escritor y poeta conservador Pablo Antonio Cuadra sobre la arquitectura de la casa típica nicaragüense (bonita y folclórica por sencilla, según él): es un rancho de varas sin ventanas, techo de paja, con espacio solamente para el cocinero de leña en el suelo o sobre piedras y las “camas” improvisadas. El poeta no reconoce que la vida de la familia transcurre en el exterior porque adentro no hay espacio ni muebles para sentarse. No había apoyo institucional para ayudar al indio a construir una vivienda digna.

En verdad, la casa era de varas y palma porque así el campesino tenía tiempo y capacidad para arrancarla y trasportarla a toda prisa y lejos cuando llegaba el señor a arrebatarle sus tierras trabajadas. O lo despedía porque ya tenía demasiados hijos y entones no le resultaba rentable al patrón que los peones se distraigan de su trabajo por tratar de alimentar a sus numerosas pirañitas, siempre hambrientos y siempre enfermos. “Por eso fue que no crecí”, explica Sandino a José Román cuando lo entrevistó en el campamento de El Chipote.

Contexto personal

“Infortunada Nicaragua, que ha procreado un Partido Conservador compuesto de traidores”, dice Zeledón, pero la verdad es que en las filas de liberales y conservadores por igual han abundado los entreguistas y vendepatria, quienes han hallado un camino para dominar, anular y destruir a sus enemigos: pactar con los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos.

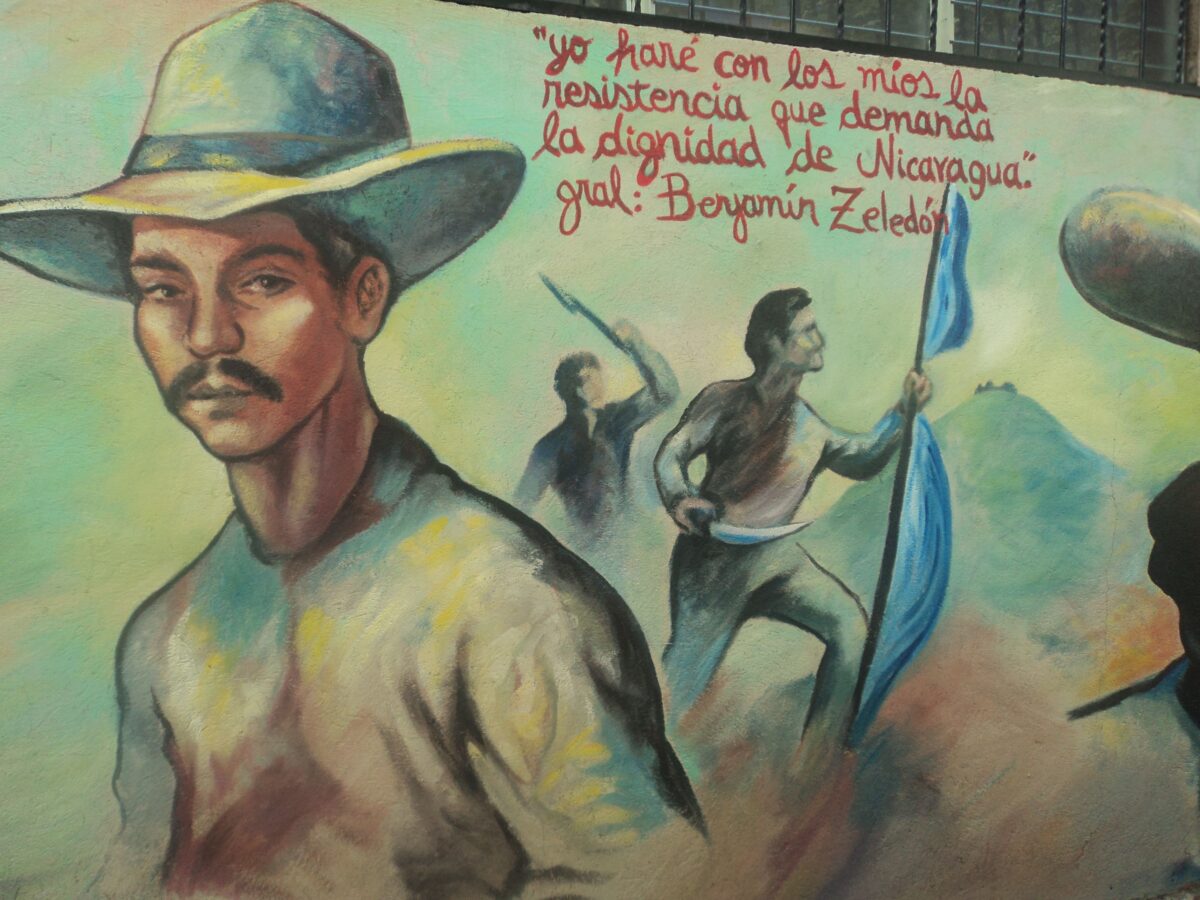

En su contra surge la extraordinaria figura del General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, rompiendo la práctica política de lo que en tiempos de la sangrienta dictadura de los Somoza se denominó las paralelas históricas, y de la voracidad impune de los yanquis disponiendo de lo nuestro.

¿Cómo llegó el General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez al punto de estar dispuesto a ofrendar su vida en contra de la monstruosa y terrible avalancha el ejército más poderoso del mundo y sus incondicionales jaurías criollas, a fin de expulsarlos de la Patria? Otros luchadores también lo hicieron antes de él, con la diferencia de que el Héroe Nacional por primera vez rechazó tajantemente pactar con el invasor y sus lacayos o aceptar prebenda alguna a cambio de su rendición.

Benjamín Zeledón lo explica así en la carta de despedida que escribió a su esposa: “Si muero… moriré en mi lugar por mi Patria, por su honor, por su soberanía mancillada y por el noble Partido Liberal en cuyas doctrinas me nutrí, por cuyos ideales he luchado siempre […] Y digo que tengo la fe ciega en el Partido Liberal porque en él he militado siempre, porque en él he luchado con la palabra, con la pluma y con las armas, sacrificándole mis mejores esfuerzos y aun mi vida”.

Sin temor a equivocación se puede decir que la carta de despedida del General Benjamín Zeledón a su esposa es en sí misma una declaración política y, por tanto, un manifiesto de sus ideas y su posición personal como ciudadano, profesional del Derecho, funcionario de gobierno, militar destacado en el combate y luchador por la libertad de Nicaragua en contra de fuerzas extranjeras de ocupación y sus secuaces criollos, más bien rendidos a sus pies, humillándose, sometidos a su voluntad.

A Benjamín Zeledón no es que se le ocurrió un día subir a su caballo partiendo a galope tendido hacia el campo de batalla, abandonar a su familia, sus responsabilidades de funcionario de gobierno, diplomático y jurista desplegado a nivel centroamericano. Él llegó inevitablemente a ser militar por convicción patriótica respaldada con el bagaje de sus valores ciudadanos, de esposo y padre fiel y amoroso, por su instrucción profesional, su labor de funcionario público, su larga formación política de hombre estudioso y trabajador disciplinado, comprometido con la soberanía y la defensa de su Patria.

San Rafael de La Concordia

Es importante conocer y comprender el contexto político y social de Nicaragua en el origen del municipio de San Rafael del Norte: se remonta a finales del siglo XVIII, cuando fue una Reducción en Jinotega, cuyo guía espiritual, el presbítero Silvestre Lanzas trazó las primeras calles e hizo construir las primeras casas. Atento, estimado lector, al hecho de que no se menciona autoridad civil local alguna en los sucesos. Durante la administración de José María Guerrero como Supremo Director de Estado con sede en León, se dictó el Decreto Ejecutivo con fecha del 28 de enero de 1848. Fue reconocido como municipio, el 22 de abril de 1851 mediante Decreto Ejecutivo de esa misma fecha: “para que los pueblos de San Rafael del Norte y San Rafael de la Concordia (…) sean independientes el uno del otro, y ambos tendrán autoridades constituidas con arreglo a la ley.”

Durante el periodo de 30 años de los gobiernos conservadores se denominó “reducción” a la aglomeración forzosa de los habitantes originarios, libres y dispersos por el territorio de la región del Norte Centro de Nicaragua, obligándolos a formar pueblos o caseríos. El objetivo fue que los hacendados dispusieran de tierras, las que les arrebataban para formar latifundios, así como de mano de obra casi en situación de esclavitud. También los obligaron en durísimas jornadas a construir caminos, carreteras y líneas de telégrafo a través de las montañas vírgenes, y se realizaba periódicamente reclutamiento forzoso en las filas conservadoras. Las comunidades estaban bajo el acoso del Estado y de los grupos hegemónicos. La existencia de la reducción era una situación normal y común en Nicaragua, con la complicidad de las autoridades de las urbes del Pacífico.

La llamada reducción es el homólogo de las agrupaciones de habitantes nativos americanos expulsados de sus tierras ancestrales en el territorio de los Estados Unidos, que se conocieron con el concepto de reservas indias, expuestas de forma colorida en las películas de Hollywood que destacan la valentía de los gloriosos oficiales blancos del ejército yanqui contra los “salvajes”.

La presencia de los indios flecheros de Matagalpa en la Batalla de San Jacinto no fue voluntaria o porque fueran muy leales y fieles defendiendo las haciendas de los señores que los explotaban. Estudios arqueológicos en la propiedad han encontrado restos humanos de esos combatientes muertos en la refriega y depositados de cualquier manera a la orilla del camino, sin un lugar especial y digno de respeto para sus sepulturas. Es para sentarse a llorar por la triste historia de Nicaragua, a causa de los traidores y los invasores.

Según Armando Zambrana: “Si el primer asentamiento fue una reducción, podemos estar claros de que a los blancos nunca se les redujo, y si la población de San Rafael de la Concordia fue un pueblo “gente blanca”, podemos deducir que quienes permanecieron en el lugar original, mayormente fueron los descendientes de los pobladores “reducidos” y cuando los llegados posteriormente entraron en contradicciones con el pueblo, se dividieron. Ellos creyeron conveniente por el desarrollo económico y productivo buscar una ruta hacia otros mercados. Por un lado, se acercarían a Jinotega y Matagalpa y por el otro la ruta hacia Estelí y León, pues Managua era otro mundo y no era importante en el siglo 19.

San Rafael de la Concordia se pobló de gente blanca y mestizos con algunos recursos o estimación por la educación y relaciones de trabajo con las autoridades. Razón suficiente para encontrar una familia como los Rodríguez, la familia materna de Benjamín Zeledón. Como se sabe, eran descendientes del General Clemente Rodríguez, leonés que se había radicado en Honduras y formado en la Escuela Militar del General José la Trinidad Muñoz. Fue uno de los actores importantes en los sucesos previos a la Guerra Nacional. Era una familia con recursos en una sociedad rural y agrícola, donde por la naturaleza de su estructura aprenden a convivir y tener relaciones de trabajo y comercio, aun cuando existen diferencias políticas en periodos de paz relativa. Los Rodríguez tenían una influencia y liderazgo importantes que trascendían hasta Honduras”.

Familia conservadora, formación liberal

Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez es el último de los hermanos. Nació el 4 de octubre de 1879 en el pueblo de San Rafael de la Concordia, departamento de Jinotega, localidad que en 1851 se había separado de San Rafael del Norte.

En su obra “Todos hemos jurado no rendirnos”, Armando Zambrana informa que sus padres fueron Marcelino Zeledón Ugarte, juez, hombre con buen juicio y conocimiento de leyes, ponía la armonía o la concordia entre los pobladores, la familia vivía la paz que les permitían aquellas extensas cordilleras con las características de la influencia de la pluvioselva y los pinares. Épocas en que las bandas armadas de los políticos no incursionaban en la zona, prodigando con su ausencia la tranquilidad de los pobladores.

La madre, María Salomé Rodríguez Arauz, maestra de escuela, posiblemente le prodigó los conocimientos básicos y necesarios para optar por un bachillerato, además del certificado de la educación primaria obtenido en la escuela del maestro Inocencio Arauz por haber cursado los años exigidos para recibirlo.

Seguramente los recursos de la familia, no solamente por los salarios, que no eran gran cosa, sino por los trabajos agrícolas en sus propiedades, así como la explotación ganadera, le permitieron un día enviar al jovencito a Honduras para seguir sus estudios de secundaria, –trayecto más cercano que el viaje a Occidente– matriculándose en el colegio “El Espíritu del Siglo”, bajo la dirección del doctor y General Rafael Dávila.

En 1895 Zeledón llega a Tegucigalpa, donde encontró un ambiente altamente patriótico promovido por la ideología liberal, con los próceres de la independencia y del unionismo centroamericano colocados en primera línea, exaltada su memoria con devoción en los nombres de los edificios públicos, las calles, los parques, en las conversaciones y en el estudio.

En su entorno familiar Zeledón no tuvo influencia liberal, ya que su abuelo materno, el General Clemente Rodríguez, era conservador y sus padres estaban vinculados con los gobiernos conservadores, así que al llegar a Tegucigalpa fue todo un descubrimiento de ideas progresistas, anticlericales e incluso masónicas. En Honduras antes que en Nicaragua ya se había realizado una reforma positivista en la educación, sólida y fuerte, a tal grado que los conservadores hondureños aprendieron así a ser patriotas.

Zambrana constata que es “indubitable que en el periodo escolar Zeledón haya conocido el pensamiento de José Cecilio del Valle y de Francisco Morazán; entonces, el joven tenía claras sus ideas de una América española, única, solidaria, fuerte frente a las naciones extranjeras y una Patria Grande Centroamericana. La divulgación del pensamiento nacional y autonomista fue una preocupación de la Reforma. La escuela liberal del General Benjamín Zeledón fue Honduras”.

En los dos años anteriores a su viaje, en 1893 Nicaragua ya había sido conmocionada por la Revolución Liberal que terminó con el período de los gobiernos conservadores, y luego la impresionante Reincorporación de La Mosquitia, arrebatada militarmente con fuerzas al mando de Rigoberto Cabezas, Inspector General de la Costa Atlántica, en febrero del año siguiente de las garras de los imperialistas yanquis e ingleses que se la disputaban.

El territorio caribeño constituye actualmente el 56% de la nación nicaragüense, dato nada despreciable, pero igualmente permaneció relegado y abandonado en la lejanía por el somocismo, como si fuera otro planeta, de interés solamente para el acaparamiento de inmensos latifundios dedicados a la extracción de grandes cantidades de maderas preciosas de sus bosques vírgenes, en detrimento de las poblaciones ancestrales de la región. Es a partir de 1979 que se reconocieron los derechos históricos de los pueblos originarios y afrodescendientes: su autonomía dentro del Estado nicaragüense con la ley 28, aprobada el 30 de octubre de 1987.

El periodo histórico en que se produce el nacimiento y la adolescencia de Zeledón se enmarca en el llamado periodo de los 30 años conservadores, con calma y progreso relativos, iniciado después de la derrota de William Walker, como resultado de la llamada Guerra Nacional que ensangrentó a toda la América Central. El plan esclavista de William Walker se resume en el lema: Las cinco o ninguna, es decir, pretendía dominar las cinco jóvenes repúblicas bajo su mando eslavista.

Aldo Díaz Lacayo afirma que después de la derrota de los filibusteros ambas facciones oligárquicas estaban dispuestas a continuar la guerra civil a pesar del Pacto Providencial firmado el 12 de septiembre de 1856 por representantes de ambos bandos, Tomás Martínez y Máximo Jerez, por medio del cual se comprometieron a trabajar para reorganizar y reconstruir la patria.

El último punto del acuerdo constituye ejemplo y germen de la corrupción de los cabecillas de las corrientes en contienda, ya que establece amnistía total para los actos hostiles de ambas partes, no habrá responsabilidad criminal para los funcionarios, pero si para los empleados del ministerio de Hacienda por malversación de caudales públicos: a los grandotes los perdonan, pero a los rateros los criminalizan.

En esa discusión estaban ambas facciones cuando de nuevo apareció William Walker en el panorama intentando terminar su plan para el que se consideraba predestinado y los obligó a unirse en su contra, pero fue detenido y fusilado en Honduras.

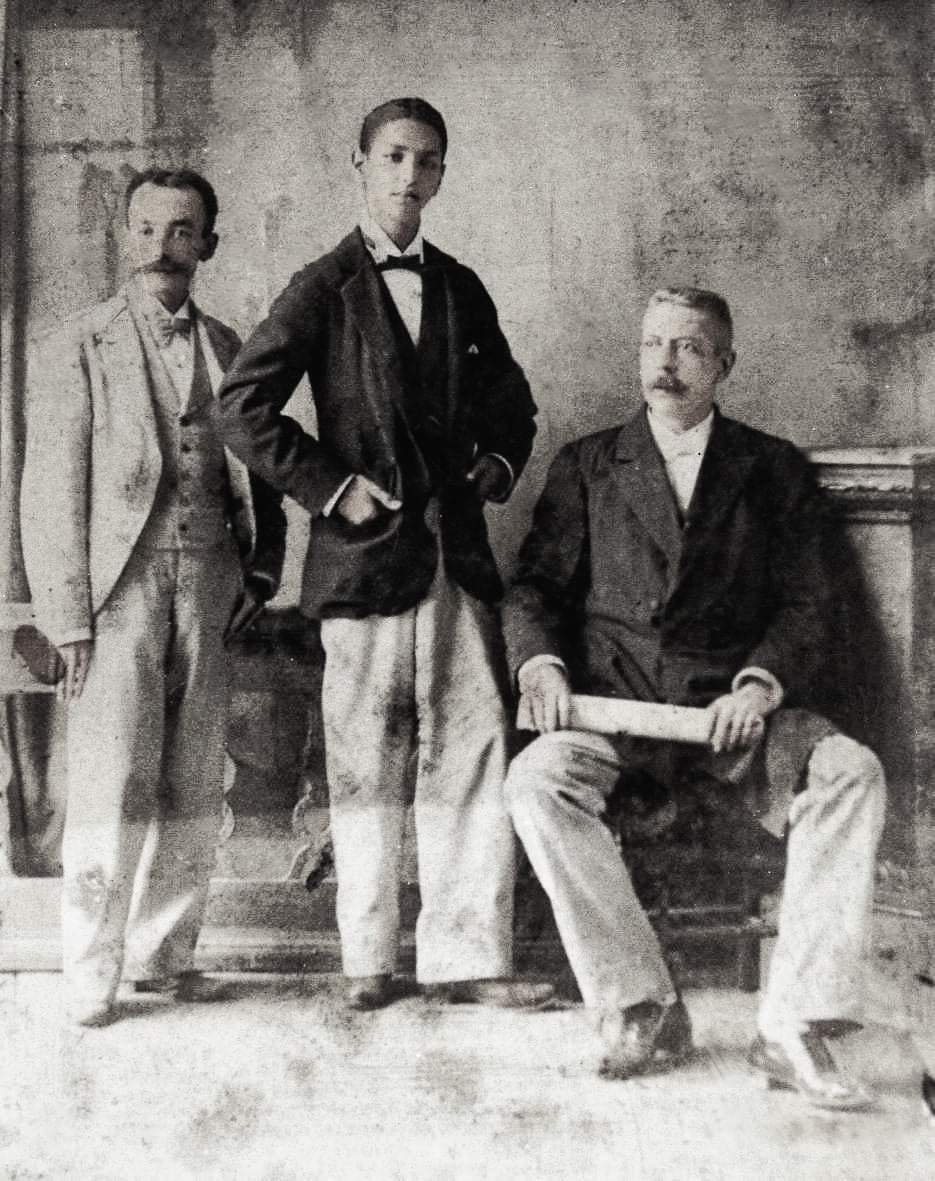

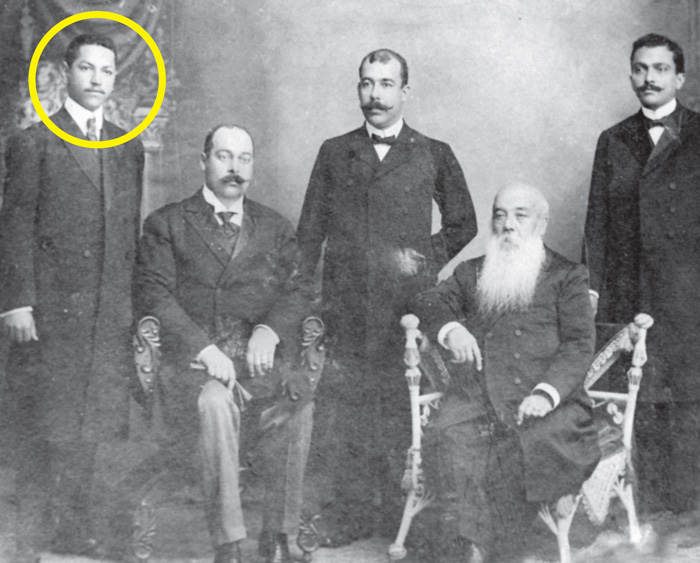

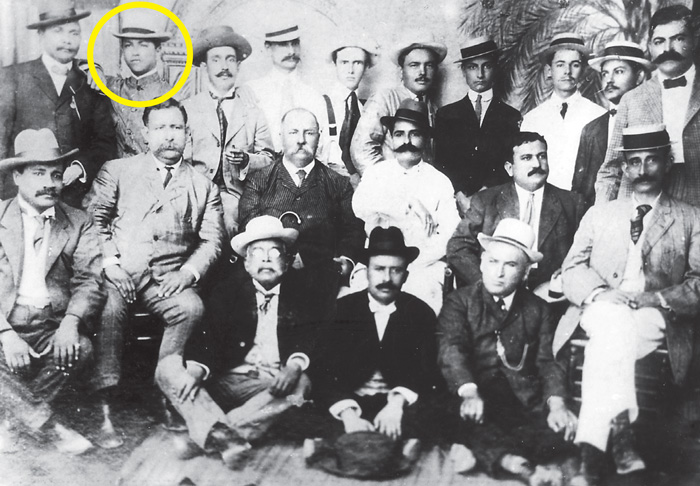

Esta fotografía fue tomada en diciembre de 1908, cuando Benjamín Zeledón se desempeñaba como ministro de Nicaragua en Guatemala.

Aparece junto a otros miembros de la Oficina Internacional Centroamericana.

En la Revolución Liberal

En 1900 Zeledón volvió a Nicaragua para estudiar Leyes en León, la más prestigiosa escuela de la época en América Central, carrera que ya había iniciado en la Universidad Nacional, en Tegucigalpa. Para mantenerse imparte clases de gramática y filosofía en la Escuela Superior de Varones, de carácter público, que recibía a jóvenes hijos de artesanos.

A su regreso, Zeledón encontró un país totalmente diferente al de su adolescencia: la Revolución Liberal reformadora y nacionalista estaba creando condiciones de desarrollo de una burguesía agrícola basada en la producción cafetalera. Los gobiernos conservadores de los 30 años anteriores habían insertado a Nicaragua en el comercio capitalista mundial e hicieron una reconversión agrícola con la introducción del café en 1847.

El gobierno liberal de José Santos Zelaya fortaleció una burguesía liberal y moderna que no solamente actualizó el campo económico, sino que alcanza poder económico. Desplaza el sistema productivo oligárquico, conservador paternalista y rural que sumía en la pobreza y dependencia a grandes masas de trabajadores agrícolas analfabetas y desposeídos de todo derecho y dignidad. Con el liberalismo se crearon escuelas rurales gratuitas obligatorias y laicas.

Sandino comentó a José Román que en su infancia llegó a ser el mejor alumno de la escuela en su pueblo y tenía buena caligrafía, porque quería presumir ante una compañerita de quien estaba enamorado. Sin la escuela disponible en su pueblo, el niño no hubiera podido asistir a clases.

El voto se universalizó para todos los hombres mayores de 18 años, derecho que antes estaba reservado para las personas con poder económico. Se instituyeron el matrimonio civil y el divorcio, se separó la Iglesia del Estado, los cementerios se extrajeron del control de la iglesia católica.

La Constitución Política que aprueba este gobierno, la llamada “La Libérrima”, asume, adopta e incorpora jurídicamente por primera vez en la historia de nuestro país el concepto de “Soberanía Patria”. Indudablemente es una revolución de dimensiones titánicas.

En 1902 Zeledón conversa con el presidente Zelaya, le informa que ha estudiado en Honduras bajo las ideas y doctrina liberales, se le piden detalles de su estadía en Tegucigalpa y recibe beneficios del gobierno. Al año siguiente se incorpora al ejército cuando Emiliano Chamorro traicioneramente emprende la llamada “Guerra del Lago”, siendo derrotado.

En 1903 Zeledón, respaldado con su experiencia militar y sus méritos estudiantiles, participa en el Tercer Congreso Centroamericano de Estudiantes, compartiendo y deliberando con muchas personalidades destacadas. El 17 de septiembre del mismo año se gradúa como doctor en Derecho, recibiendo su diploma de manos del Presidente de la República y asume funciones en la administración pública, cuando se desempeñó como Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, Juez de Distrito de lo Civil en Managua y Juez de Distrito de Rivas.

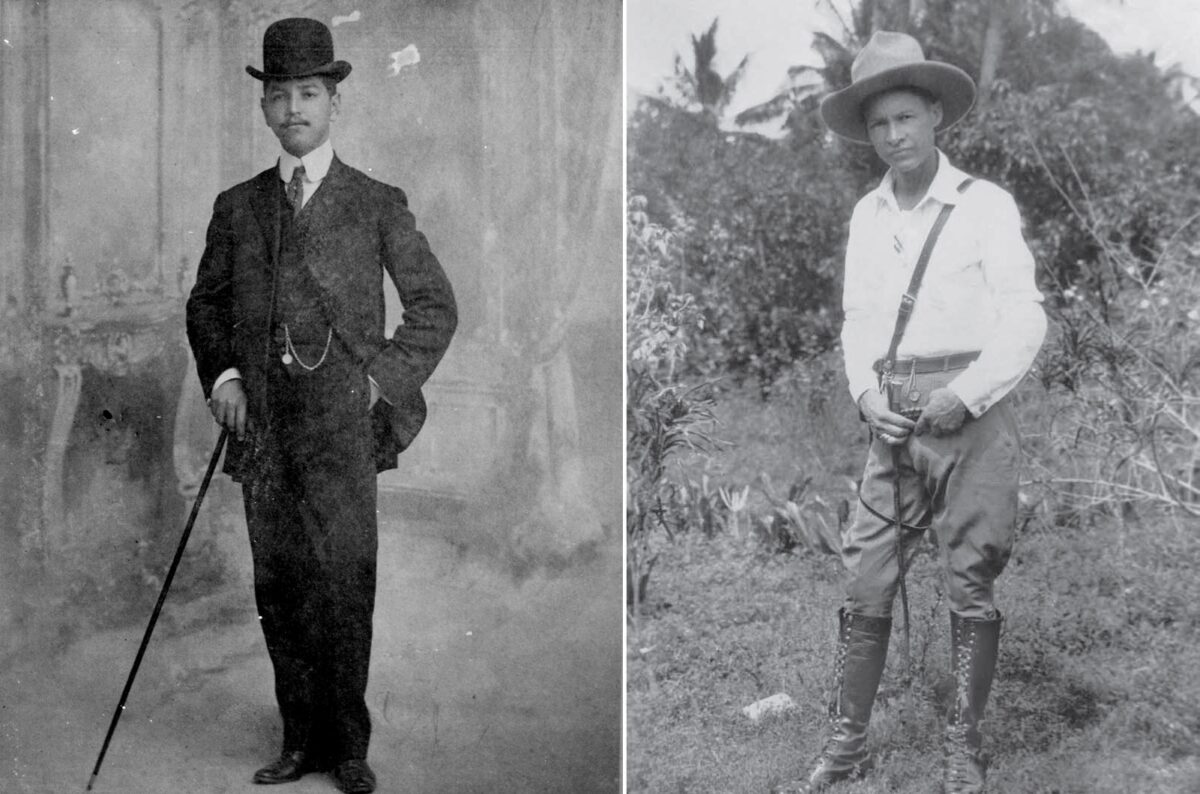

Esther María

En 1905, a pesar de la férrea oposición del futuro suegro, debido a diferencias de origen social y al color moreno de su piel de mestizo, contrajo matrimonio con la joven Esther María del Pilar Ramírez Jerez, hija del médico Jerónimo Ramírez Ramírez. Ambos procrearon cuatro hijos: Benjamín, Marco Aurelio, Victoria y Olga. Era tanto su desprecio contra el joven abogado que decía que solamente era un indito de bombín y de levita.

Además del origen de clase, la connotación de ser liberal era otra ofensa para la familia de abolengo conservador, y peor aún, enemigo de su gran amigo suyo, el General Emiliano Chamorro Vargas, a cuya derrota había contribuido el joven militar en la “Guerra del Lago”. El doctor Zeledón por ningún lado era aceptado. Don Jerónimo dio por muerta a su hija, cumpliendo así su advertencia.

El 1907, desempeñando el cargo de Síndico, por iniciativa suya se rinde homenaje a Rubén Darío en su visita a Nicaragua. Zambrana informa que: “después de 15 años de ausencia, el poeta regresa al país el 23 de noviembre de 1907 y es recibido apoteósicamente en el mismo puerto de Chinandega y en León, donde las multitudes salían a las calles y esperaban el tren para seguirlo. Darío fue sorprendido por la multitud en León y un grupo de admiradores retiraron las riendas, caballos y demás aperos del coche y halaron del pértigo hasta llevarlo al hotel”.

En Managua, la ciudad amaneció engalanada y la compañía eléctrica colocó un arco de luces frente a sus oficinas y la alcaldía adornó las calles y los ciudadanos abanderaron sus casas. A las seis de la tarde llegaba el tren expreso seguido de una inmensa caballería que se juntó al grueso de la gente que lo aclamaba y lo vivaba. Lo recibió el Síndico de Managua con palabras sencillas que Darío agradeció.

Zeledón participó en todos los eventos realizados en honor del que días después sería nombrado Ministro de Nicaragua en España ante el Rey Alfonso XIII. Una de las misiones que le encomendó el gobierno nacionalista del General José Santos Zelaya fue promover la construcción del canal interoceánico en nuestro territorio, el cual debía ser propiedad exclusiva de Nicaragua. Los interesados serían aceptados solamente como inversionistas. El gobierno yanqui de turno vio en el plan una amenaza para sus antiguos intereses geopolíticos.

En 1909 desempeña el cargo de Juez de Distrito de Minas en la Comarca El Cabo, Departamento de Zelaya. En ese tiempo se produjo una anécdota digna de rescatarla porque evidencia la calidad y los altos valores humanos y ciudadanos y la bondad de nuestro héroe.

Resulta que su suegro fue arrestado con el cargo de conspirar en contra del gobierno, Zeledón se enteró por unos amigos y viajó a Managua para solicitar su libertad al Presidente. En la audiencia Zelaya le recordó el rechazo y los ultrajes que recibió del doctor Jerónimo Ramírez y preguntó cómo a pesar de las humillaciones y desprecios abogaba por él. Zeledón adujo que su suegro era incapaz de tomar un arma y que lo único que sabía de él era una crítica contra el gobierno, entonces su inocencia era suficiente para defenderlo. Don Jerónimo fue liberado por la puerta principal donde lo esperaba su hija con los nietos que no conocía, junto con el indito de bombín y levita. La frase que salió del alma del suegro fue: “¿Será que lo puedo saludar, doctor Zeledón?”.

Namasigüe y la Nota Knox

En la preparación para participar en la batalla de Namasigüe (17 al 23 de marzo de 1907), en Honduras, el presidente Zelaya lo nombra Auditor de Guerra, con lo cual se indica que el Gobierno de Nicaragua, además de la preparación muy profesional del Ejército, lo sometía a una conducta apegada a las leyes establecidas internacionalmente en enfrentamientos bélicos.

Luego es ascendido al grado de Coronel en reconocimiento al heroísmo y valentía demostrados durante su participación en esa batalla contra los ejércitos combinados de Honduras y El Salvador, que fueron vencidos. En esta contienda participó el joven de unos 15 años llamado Francisco Ramón Montoya Acevedo. Su estatua todavía se conserva en un cruce de avenidas muy concurrido de Managua. Terminada la guerra regresó un poco de tranquilidad a Nicaragua.

1909 desempeña el cargo de Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario ante el gobierno de Guatemala con la misión de conocer de primera mano sobre el apoyo que el presidente de aquel país General Manuel Estrada Cabrera brindaba a los rebeldes conservadores con pertrechos militares, especialmente a Emiliano Chamorro. Para la tarea se necesitaba una militar conocedor de Derecho Internacional.

2 de diciembre de 1909: Mediante la infame “Nota Knox”, los yanquis derrocan el gobierno del general José Santos a Zelaya con la traición de Juan José Estrada y mediante el pretexto del fusilamiento de los mercenarios terroristas estadounidenses confesos Cannon y Groce.

(Nota del Editor) El historiador Jorge Eduardo Arellano escribe: «En su libro “La revolución de Nicaragua y los Estados Unidos”, Zelaya transcribió el proceso contra Lee Roy Cannon, Leonardo Groce y Edmundo Couture “por el delito de rebelión contra el Estado y Gobierno de Nicaragua”. Couture era natural de Francia, de 48 años, soltero y agrimensor, domiciliado en Prinzapolka. En cuanto a los estadounidenses, Cannon era ingeniero civil, también soltero y residente en Masaya; y Groce tenía 37 años, radicaba en Bluefields y era minero y casado. A Couture se le sentenció a un año de prisión y a los mercenarios estadounidenses se les condenó a muerte.

A las cinco de la mañana del 15 de noviembre de 1909 el Fiscal de Guerra, Salomón Selva Glenton, les leyó la sentencia a los tres reos, pero Cannon y Groce pidieron “reforma de ella ante el superior respectivo”. A las 7 am el Fiscal ordenó cumplir la sentencia, señalando su ejecución a las 10 de la mañana del día siguiente, “con todas las ritualidades que establece el Código Militar, ejecución que se verificó en el panteón de este lugar –El Castillo. Los reos murieron a la primera descarga”. O sea: el 16 de noviembre de 1909»).

La Guerra de Mena

En 1910 Zeledón se une al gobierno del doctor José Madriz elegido por la Asamblea Nacional para completar el periodo presidencial del General Zelaya, ocupando diversos cargos públicos, entre ellos Ministro de la Guerra. Su nombramiento compromete al doctor Madriz a abandonar el cargo que ejercía anteriormente de Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, en Cartago, Costa Rica. Zeledón lo sustituye. Derrocado a su vez el gobierno de Madriz, Zeledón rechaza la intervención de los Estados Unidos y se marcha al exilio en El Salvador.

La Corte Centroamericana de Justicia fue instalada en 1908 a instancias de Estados Unidos y México y fue el primer tribunal permanente de Derecho Internacional de Derecho Internacional Público y también el Primer Tribunal Internacional de Derechos Humanos. La Corte fue liquidada por órdenes de los yanquis cuando El Salvador y Costa Rica se quejaron ante ella a raíz de la firma en 1914 del infame Tratado Chamorro-Bryan porque consideraron que lesionaba sus respectivos territorios

En 1912 regresa a Nicaragua y se suma a las filas libero-conservadoras del Gral. Luis Mena, en el cargo de General en Jefe del Ejército, participando en varias batallas en contra del imperialismo yanqui y sus lacayos, como la Batalla de Tisma, donde derrota a Emiliano Chamorro, quien para poder huir se disfraza de mujer, pero lo delataron las botas que llevaba puestas. Al presentar al reo ante el General Zeledón, éste ordena su liberación con el argumento de que él no maltrata mujeres. Chamorro se dio por muy ofendido jurando su odio en contra de Zeledón, afrenta que cobró el 4 de octubre de 1912 con la orden previa de cazarlo como fuera y donde fuera.

La facción de Luis Mena es derrotada y él apresado y obligado por los yanquis a exiliarse en Panamá.

Su inmolación

El 10 de agosto Zeledón había lanzado su proclama exponiendo los objetivos de su lucha, uno de los párrafos dice: “Sin libertad no hay vida; sin igualdad no hay luz, sin autonomía nacional impera el caos… Peleamos porque la libertad nos dé vida, la igualdad nos dé luz y porque la autonomía nacional efectiva, reconquistada, haga desaparecer el caos en que navegamos”.

Y en otro: “Queremos que la Hacienda Pública sea regentada por personas aptas y honorables y no por extranjeros. Queremos por último y por sobre todas las cosas que la Soberanía Nacional simbolizada por nuestra bandera azul y blanco sea efectiva y no la batan vientos intervencionistas”.

El 2 de octubre de 1912, el Coronel USMC Joseph H. Pendleton conminó a Zeledón a rendirse. Ese mismo día respondió Zeledón: “Yo haré con nuestras fuerzas la resistencia que exige el caso y la dignidad de Nicaragua. Sobre usted recaerá la tremenda responsabilidad que la historia les otorgue y el reproche de haber usado sus armas contra el débil que lucha por defender el sagrado derecho de la Patria de sus mayores”.

Después de más de un mes de sufrir sitio por los marines yanquis y las tropas nacionales en la Fortaleza de El Coyotepe, la situación era dramática y desesperante para Zeledón y su gente, así lo describe el héroe el 3 de octubre en los primeros párrafos la carta a su esposa Esther, entregada por conducto de su suegro. El resto de la misiva es su manifiesto político de patriota hasta las últimas consecuencias:

«Para mi Linda Esthercita:

El destino cruel parece haber pactado con Chamorro y demás traidores para arrastrarme a un seguro desastre con los valientes que me quedan. Carecemos de todo: víveres, armas y municiones y rodeados de bocas de fuego como estamos, y 2000 hombres listos para el asalto, sería locura esperar otra cosa que la muerte, porque yo y los que me siguen, de corazón, no entendemos de pactos, y menos aún de rendiciones.

Chamorro acaba de mandarme a tu papá para convencerme de que estoy perdido, y de que mi última salvación está en que yo claudique, rindiéndome -que Chamorro lo haya hecho se comprende, porque estúpidamente me cree como él, y claro está, si él se viera en mi caso se correría como ya se ha corrido otras veces y vería que se le pagara bien en dinero y en hombres que es incapaz de conquistar de otro modo.

Tu papá agotó los razonamientos que su cariño y su claro talento le sugirieron. Me habló del deber que tengo de conservar mi vida para proteger la tuya y la de nuestros hijitos, esos pedazos de mi corazón para quienes quiero legar una Nicaragua libre y soberana. Pero no pudimos entendernos porque mientras que él pensaba en la familia, yo pensaba en la Patria, es decir, la madre de todos los nicaragüenses. Y como él insistiera, le dije al despedirnos que, desde que lancé mi grito de rebelión contra los invasores y contra quienes los trajeron, no pensé más en mi familia, solo pensé en mi causa y mi bandera, porque es un deber de todos luchar hasta la muerte por la libertad y la soberanía del país.

Para los que tenemos la dicha de sentir arder en nuestros pechos la llama del verdadero patriotismo, para quienes sabemos que quien sabe morir, sabe ser libre, y, aunque veo por los preparativos que se hacen que yo y mis bravos y valientes compañeros vamos derecho a la muerte porque todos hemos jurado no rendirnos, no dejo de pensar en ti, mi noble y abnegada compañera, que con valor espartano me dejaste empuñar nuestra bandera de libres y patriotas, porque tú también has sentido el ultraje del invasor y la infamia y traición de quienes lo trajeron, para eterno baldón suyo y vergüenza de los nicaragüenses.

No me hago ilusiones. Al rechazar las humillantes ofertas de oro y de honores, firmé mi sentencia de muerte, pero si tal cosa sucede moriré tranquilo, porque cada gota de mi sangre derramada en defensa de mi patria y de su libertad, dará vida a cien nicaragüenses que, como yo, protesten a balazos del atropello y la traición de que es actualmente víctima nuestra hermosa pero infortunada Nicaragua, que ha procreado a un Partido Conservador compuesto de traidores».

El General Zeledón se refiere a la camarilla que se juntó para gestionar y facilitar el derrocamiento del gobierno nacionalista del general José Santos Zelaya, en diciembre de 1909 mediante la infame Nota Knox, con Adolfo Díaz Recinos a la cabeza, nacido en Costa Rica, aunque de ascendencia nicaragüense. Adolfo Díaz empezó su carrera se servil de los gringos cuando fue administrador de varias minas yanquis en el Norte de Nicaragua, por la sumisión demostrada los yanquis le encargaron la presidencia del país. En una carta del senador Burton K. Wheeler al presidente Calvin Coolidge se encuentra el siguiente pensamiento: “Ningún gobierno que se respete podría honrosamente reconocer a un hombre tan subordinado a un poder extranjero. El lenguaje de Díaz respira traición a su propio pueblo”. Los yanquis han demostrado a través de la historia que promueven la traición, pero en el proceso desprecian al traidor.

En el contexto de su lucha por recobrar el decoro nacional librando a Nicaragua de la opresión estadounidense, el General Benjamín Zeledón fue asesinado por las fuerzas de ocupación de Estados Unidos apoyadas por tropas nacionales comandadas por dirigentes del Partido Conservador. Zeledón fue abatido cerca del caserío denominado “La Hoja Chigüe”, ubicada entre Masatepe y Niquinohomo, cuando se dirigía hacia Jinotepe para conseguir refuerzos para sus tropas que sufrían asedio de la marinería yanqui desde el mes de agosto. Su cuerpo ensangrentado fue transportado en una carreta desde Masatepe hasta Catarina exhibiéndolo como recordatorio y a la vez amenaza de lo que podría sobrevenir a cualquiera que osare oponerse al poder yanqui y sus esclavos conservadores.

Zeledón y Sandino

En el año 1929, estando Sandino recluido en Mérida, Yucatán, adonde había viajado acompañado de una delegación de sus hombres de confianza con el objetivo de solicitar apoyo al presidente mexicano, en el aniversario del asesinato del general Zeledón, escribió una nota para la prensa mundial, de la cual extraemos los siguientes párrafos:

“En esa ciudad de Masaya, a la que Rubén Darío llamó la «Ciudad de las Flores», se encuentra la fortaleza de La Barranca, donde estaban atrincheradas las fuerzas del General Benjamín Zeledón contra los invasores norteamericanos y los vende-patria norteamericanos encabezados por los esbirros Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz. El 4 de octubre, en la madrugada, yendo yo en camino a una de las haciendas de mi padre, escuché descargas de fusilería y ráfagas de ametralladoras en las hondonadas del Cerro de Pacaya; consecutivamente se oía arreciar un formidable combate que se había entablado entre dos mil soldados de infantería de la Marina norteamericana unidos a quince mil vende-patria nicaragüenses contra quinientos hombres del General Zeledón, que se defendían heroicamente contra aquella oprobiosa avalancha humana, después de un prolongado sitio que habían sufrido los autonomistas nicaragüenses, en aquella ciudad, donde tuvieron que comer hasta sus cabalgaduras.

Nuestros sentimientos patrióticos y nuestro corazón de hombre joven se encontraban en desesperante inquietud, pero nada pude hacer en bien de aquella noble y grandiosa causa sostenida por el General Benjamín Zeledón y a las cinco de la tarde de ese mismo día, aquel Apóstol de la Libertad había muerto y en una carreta tirada por bueyes fue conducido su cadáver al pueblo de Catarina, convecino del mío, en donde hasta hoy, bajo una lápida lamosa y semidestruida por la intemperie del tiempo se encuentran los restos de nuestro máximo Héroe y gran patriota General Benjamín Zeledón”.

Sobre el mismo episodio Sandino también informó a José Román lo siguiente: “Era yo un muchacho de 17 años y presencié el destace de nicaragüenses en Masaya y otros lugares de la República por las fuerzas filibusteras norteamericanas. Personalmente miré el cadáver de Benjamín Zeledón. La muerte de Zeledón me dio la clave de nuestra situación nacional frente al filibusterismo norteamericano; por esa razón, la guerra en la que hemos estado empeñados la consideramos una continuación de aquella”.

Ambos testimonios acreditan y sustentan la comprensión que el General Sandino tuvo desde la temprana edad de adolescente sobre la dimensión de la lucha nacionalista y libertadora del General Zeledón y su puñado de héroes contra el ejército de ocupación más poderoso y sanguinario del mundo y que él mismo y el pueblo nicaragüense serían víctimas de peores atrocidades en la continuación de la lucha.

Armando Zambrana consigna la siguiente referencia de importancia cimera: El doctor y General Benjamín Zeledón fue un hombre de grandes capacidades intelectuales, un brillante jurisconsulto, diplomático y valiente militar que demostró su arrojo en el campo de batalla, su incursión en la más alta esfera del Derecho Internacional le reconoce su sabiduría en esta área. Su sabiduría se junta con su caballerosidad, meta de un verdadero liberal de su época.

En reconocimiento a sus valores y aportes en la lucha por la Soberanía y la Independencia nacional, el gobierno nicaragüense otorgó oficialmente al General Benjamín Zeledón el título de Héroe Nacional “por sus méritos de entrega y sacrificio a la causa antiimperialista de nuestra Patria”. Decreto 536, aprobado el 26 de septiembre de 1980, publicado en La Gaceta 233, del 10 de octubre de 1984.